マイコンの消費電力を低減するには?:Q&Aで学ぶマイコン講座(101)(3/4 ページ)

マイコンの低消費電力モード

連載第28回「いろいろなマイコンの低消費電力モードを理解する」では、マイコンのさまざまな低消費電力モードを解説しました。ここでは、「低消費電力モード」について復習します。

「低消費電力モード」は、マイコンの動作時の消費電力を小さくするために設けられた特別な動作モードです。通常、マイコンには高い性能が求められるため、できるだけ高速で動作するようになっています。そのため、必然的に通常モードでは、消費電力が大きい状態での動作になります。しかし、必要以上に高速で動作させると消費電流を浪費します。

そこで、最近のマイコンは、状況によって性能を抑えたり、動作させる機能を減らしたりして、消費電力を低減する動作モードが準備されています。こうしたモードを「低消費電力モード」と呼びます。「低消費電力モード」には、性能を抑える程度や動作させる機能の範囲に応じて、いろいろな動作モードが用意されています。

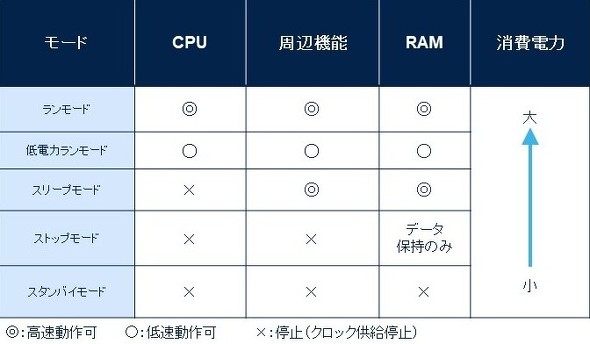

例として、表1に「STM32ファミリー」(STマイクロエレクトロニクス)の代表的な低消費電力モードを示します。

スリープモード、ストップモード、スタンバイモードは、必要な機能だけ動作させ、不要な機能を停止/電源切断して低消費電力を実現します。低電力ランモードは、動作速度を落として電力を小さくします。

低消費電力モードをいかに有効に使うかが、マイコンの電力を低減するポイントの一つになります。

消費電流の平均化

マイコンの消費電流を考える際に平均電流という概念が良く使われます。動作期間を一定期間に区切って、その期間に消費される消費電流を平均化したものです。もちろん、平均電流が小さい方が低消費電力です。

マイコンの電流は常に変動しています。高速動作で複雑な演算を実行してダイナミック電流が大きい高速モード、何も演算を実行せずに、時計機能などだけ動作させて待機している待機モード、さらにA-Dコンバーターやオペアンプなどを使ってスタティック電流を消費しているアナログモード、全ての場合で消費電流は異なります。

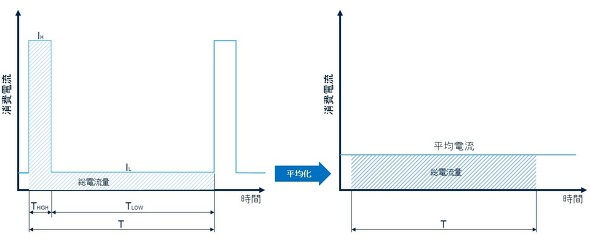

例えば、高速動作モードと待機モードを、一定周期で繰り返す場合を考えます。この時の消費電流を表したのが図4です。この図は説明用なので、かなりはっきりと2つのモードを区切っていますが、実際はもっと複雑に変化します。

高速動作モードの期間をTHIGH、待機モードの期間をTLOWとします。2つ合わせた期間をTとして、全体の動作としてはTが繰り返されます。

高速動作モードの消費電流値をIH、待機モードの消費電流をILとすると図中の斜線部が総電流量になり、これをTで割れば、平均電流を求められます。

基本的に、マイコンの消費電流を下げるということは、平均電流を下げるということになります。

ただし、IHが、連載第15回「マイコン周辺部品の選び方――電源編」で解説した「突入電流」のように、短時間でも大きい電流が流れると電源電圧が低下します。ここでは、IHが電源電圧に影響しない大きさである前提で話を進めます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング