イーサーネットを産業分野で生かす(1/4 ページ)

イーサーネットはオフィスの至るところで使われている。では、これをオフィスだけでなく、産業分野でも活用しようと思った場合には、どのようなことが課題になるのだろうか。本稿では、このような視点から、イーサーネットを用いた産業用ネットワークの設計のポイントについて解説する。

イーサーネットは、今日のオフィスネットワークにおける事実上の標準規格となった。その用途はオフィスだけにとどまらず、工場の現場などで利用されるケースも増えている。イーサーネットの考案者は、このような用途に使用されるとは思ってもいなかったであろう。しかし、低コストかつ簡便で、すでに現場で有用性が実証済みのオープンな規格であるイーサーネットをさまざまな用途に利用しない理由はない。

イーサーネットを利用したローカルエリアネットワーク(以下、イーサーネットLAN)を使って産業用アプリケーションを設計する際には、オフィスアプリケーションとは異なる点について留意する必要がある。例えば、SOHO(small office/home office)向けの安価なイーサーネットスイッチをそのまま産業用アプリケーションに利用することは可能だろうか。そうした製品は産業用イーサーネットLANに特有の問題に対応していないため、うまくネットワークを実現することができない。では、その「特有の問題」とは何か。それは、悪条件の中でも信頼性を保たなければならないことと、高いリアルタイム性能が要求されるということである。本稿では、こうした産業分野ならではの問題に対処するための方策をいくつか紹介する。

故障の解析手法

産業用アプリケーションの利用環境の要件を定義するのは難しいことではないだろう。しかし、それに対応した設計を行うのは決して容易ではない。産業用のイーサーネットLANは、極めて高い温度やEMI(electromagnetic interference)放射、湿度、大量のほこりなどが存在する環境で動作するさまざまなアプリケーションにも適応しなければならない。

イーサーネット機器は、産業用温度範囲に対応させるのが一般的になってきている。100Base-FXファイバはEMI放射の影響を受けず、長い距離にも対応する。しかし、現在でも最もよく使用されているのは、同ファイバと比べて安価で強靭なカテゴリ5のLANケーブルである。RJ45コネクタも、防水用途向けのM12コネクタとともに、いまだに高い人気を誇っている。

ネットワーク部品の設置とメンテナンスの問題は、今後もコストに大きな影響を与える要因である。従来は、産業用に限らず、すべてのイーサーネットLANにおいて、最も耐性が低いのは物理的インターフェースの接続部分であった。この種の問題を解決するために、TDR(time domain reflectometry:時間領域反射率)やVOP(velocity of propagation:伝播する信号速度と光の速度の比)などを利用したケーブル診断技術が用いられている。以下、それぞれについて説明する。

TDR

開回路、短絡、インピーダンスミスマッチなど、よくあるケーブルの問題の検出には、TDRを使用すると効果的である。TDRの利用方法は、振幅と長さが分かっているパルスをケーブル対に入力し、反射波を解析するというものだ。反射は故障個所の存在や負荷終端におけるインピーダンスミスマッチによって生じるので、反射波の振幅からインピーダンスの不整合を計算したり、ケーブル内に故障個所があるかどうかを調べたりすることができる。

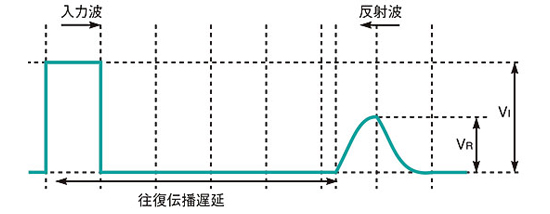

入力波と反射波の関係は図1のようになる。このとき、入力波の振幅に対する反射波の振幅の割合を、反射係数ρLで表す(以下参照)。

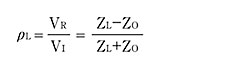

ここで、VIは入力波の振幅、VRは反射波の振幅であり、ZLは負荷のインピーダンス、ZOはケーブルのインピーダンス(カテゴリ5のケーブルの場合は100Ω)である。完全に終端されたケーブル(つまり、ZL=100)であれば反射は発生せず、ρL=0となる。しかし現実には完全ということはあり得ないので、反射波を観測することになる。上式を用いることにより、以下のように故障を簡単に識別することができる。

ZL=0ならばρL=−1となる。この場合、短絡が発生している

ZL<100ならば−1<ρL<0となる。この場合、終端に異常がある

ZL>100ならば0<ρL<1となる。この場合も、終端に異常がある

ZL≫100ならばρL=1となる。この場合、開回路となっている

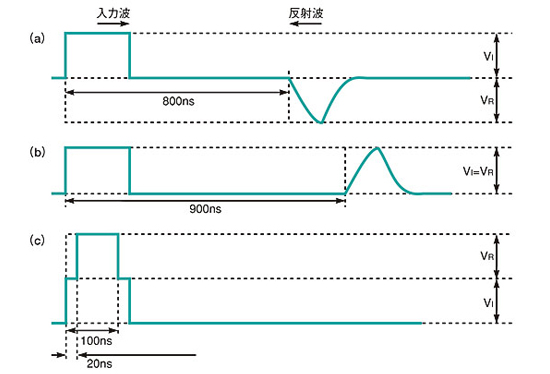

反射係数が短絡を表す−1である場合、反射波は、入力パルスに対して逆向きで同じ振幅を持つことになる (図2(a))。同様に、開回路では、反射波は入力波と同じ向きと振幅を持つ(図2(b))。実装方法にもよるが、TDRによって最大200mまでのケーブルの故障診断が行える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1 入力波と反射波の関係 ケーブルに故障があったり、正しく終端できていなかったりすると、入力波に対する反射波が観測される。

図1 入力波と反射波の関係 ケーブルに故障があったり、正しく終端できていなかったりすると、入力波に対する反射波が観測される。

図2 故障内容に応じて異なる反射波 さまざまな長さのケーブルにおいて、入力波に対して反射波が発生している様子を表している。(a)は短絡が発生している場合の波形である。(b)および(c)では、開回路となっている。

図2 故障内容に応じて異なる反射波 さまざまな長さのケーブルにおいて、入力波に対して反射波が発生している様子を表している。(a)は短絡が発生している場合の波形である。(b)および(c)では、開回路となっている。