容量センサーの低域遮断周波数問題を解く:Design Ideas アナログ機能回路(2/3 ページ)

欠点は消費電力

その他の利点は一見して明らかである。すなわち、R1とQ1の2つの回路部品をセンサーに直接接続するだけで済むことだ。これらの部品は容易に入手でき、外形寸法が小さい(通常はセンサーよりもかなり小さい)。このため、占有面積が問題となることはない。接合型FETにおける発熱は十分小さく、ほとんどの応用事例では無視できる。接続ケーブルに必要なリード線は3本だけである。その中の1本はケーブルの遮へいに利用できる。

接続ケーブルは長めになる可能性がある。最大長は主としてその容量で制限される。ケーブル容量が高域遮断周波数を制限するからだ。しかしほとんどの応用事例ではセンサー自体の高域遮断周波数が十分に低いので、かなり長めのケーブルを使える。この回路の唯一の欠点は全体の消費電力である。今回の場合は1Wを消費する。ほとんどが抵抗R2で消費される。

高い分極電圧を必要としない場合

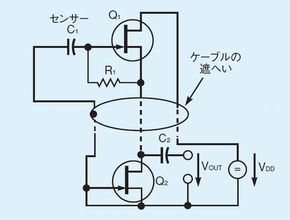

高い分極電圧を必要としない場合には、抵抗R2の値が低くなり過ぎる。これでは十分な増倍係数αを得られない。そこでR2を、接合型FETのQ2で置き換える(図2)。Q2はゲート‐ソース間を短絡してあるので、定電流源として動作する。

抵抗R1の増倍係数は図1と同様の式で計算できる。ただしR2を、ROUTQ2=1/gDSQ2に置き換える。電源電圧VDDは低くし、Q1に同じ動作点を与えるようにしなければならない。プリアンプに直接続く処理段と増幅段、あるいは両段とも、差動入力抵抗はあまり小さくならないようにする。この抵抗はR2またはQ2に並列に入るので、増倍係数αを下げてしまうからだ。オペアンプの非反転入力であれば、この要件を容易に満足する。

あまり一般的な値ではないが、より適切な値である100MΩをR1に選ぶと、回路部品を変更せずに低域遮断周波数が1Hzを切る。プリアンプのダイナミック・レンジは相当な大きさになる。

正電圧側で許容できる入力電圧の最大振幅は、Q1のゲート絶縁pn接合の順方向しきい値電圧に、入力抵抗と同じ増倍係数αを乗じた値に等しい。回路定数として図1の値を利用すると、温度300K、VCC=115Vで許容振幅は5Vを超える。雑音指数は接合型FETだけで決まるので、十分に低い。負電圧側で許容できる振幅は通常、極めて大きい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図2:容量センサーの増幅回路(高いバイアス電圧が不要な場合)

図2:容量センサーの増幅回路(高いバイアス電圧が不要な場合)