高速シリアルバスの差動スキュー(3/3 ページ)

スキューの検出

最新のオシロスコープの時間分解能は1ps以下だが、スキューを検出することを目的として受信側の差動入力端子にオシロスコープのプローブを接続すると、それだけで2ps〜3psのスキューが生じてしまう。その発生原因は、プローブの位置、グラウンド接続の位置、2つのプローブの負荷インピーダンスのばらつきなどである。

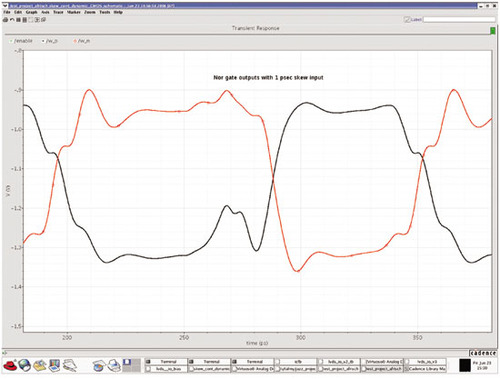

ここで、受信信号に含まれるスキューの検出方法を紹介する。スキューの存在はNORラッチで知ることができる。スキューが発生していない場合、ラッチ出力Q_p/Q_nの波形の平均値は等しくなる。それに対し、スキューが生じると、一方の波形の平均値は増加し、もう一方の波形の平均値は減少する。これにより、小さなスキューでも容易に検出できる。図5に、1psのスキューを持つシステムの回路レベルシミュレーションの結果を示した。

次に、受信機の入力部からの反射について見てみる。受信機が差動終端されている場合、スキューがなければ仮想的な終端はグラウンドに対するAC終端となる。一方、スキューが存在する場合には、スキュー時間(2つのシングルエンド信号の間の時間差)に、受信機から大きな反射が返ってくる。差動伝送線の終端部に到着する最初の信号にとって、もう1本の伝送線(信号が遅れて伝達されている側)の特性インピーダンスZNと終端抵抗ZTは直列に存在するように見える。つまり、スキュー時間の間は、(ZN=ZTであることを前提とすると)ZNではなく、3×ZNのインピーダンスが存在するように見える。このとき、反射係数は(ZT−ZN)/(ZT+ZN)=(2×ZN)/(4×ZN)=0.5となる。この大きな反射係数は、スキュー時間の終わり、つまり2番目の信号(遅れてきた信号)が到着するまで続く。

2番目の信号が到着するとき、終端抵抗の両端における電圧は、互いに正負が逆で値は等しい。従って、差動信号線間の終端部は、値がZNの2つの抵抗が存在する場合と等価な状態になる。つまり、2本の信号線に対し理想的な終端が行われていることになる。

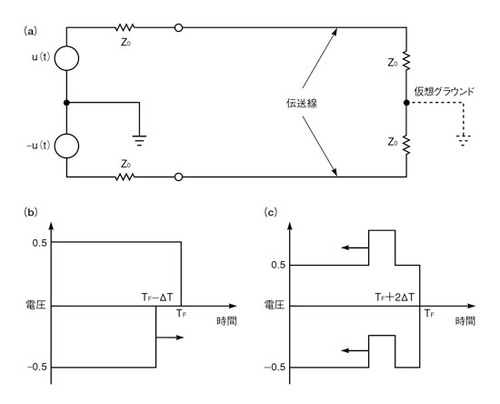

送信機側で反射を検出するのは容易である。また、反射からは、スキューが存在することだけでなく、2つの信号のうちどちらが先に受信機に到着したのかということも分かる。次ページの図6(a)は、スキュー検出器のモデルを表している。図6(b)、(c)は、それによって得られる波形の例だ。なお、このスキュー検出器を用いた方法では、スキューの存在を検出するだけであり、そのスキューが何に起因しているのかということまでは分からないので注意が必要である。

スキューの補正

続いて、スキューの補正方法について解説する。

スキューを数ピコ秒程度に抑えたい場合、スキュー補正器により、マルチプレクサを用いてパスに遅延を挿入すればよい。この手法が有効であることは実証済みで、広く一般的に利用されている。また、スキューを1ps未満に抑えたい場合には、10ps程度の差がある2つの固定遅延間を補間する補間器を用いればよい。そうした補間器も、すでに数多く存在する。さらに、ピコ秒以下の精度を有するタイミング補正器が必要になるほどスキューを小さくしたい場合には、電流制御またはバラクタを用いたプログラマブルな遅延線を利用するとよい。このような仕組みに関して記述された特許も存在する。

スキューが小さければ、それを解決するのはさほど困難なことではない。それよりも、スキューが生じているか否かを調べ、それが測定による誤差ではないことを確かめるほうがずっと困難である。

テストの対象となる機器と測定装置との間には通常2つのパスがある。すなわち、差動スキューを測定している2点と、測定装置(スキュー検出器)の2つの入力部をそれぞれ接続するパスだ。2つのパスの立ち上がり時間や帯域幅に差がある場合には、差動遅延が生じる。差動遅延が存在すると、測定結果には誤差が含まれる。

測定装置としてオシロスコープを使用する場合、プローブ、ケーブル、立ち上がり時間の違いによってスキューが生じ、それが原因となってさらに大きなスキューが発生する可能性がある。また、ラッチベースのスキュー検出器において、出力の相対デューティ比を測定する場合には、アンプ入力部におけるバイアス電流やリーク電流も大きな誤差要因となり得る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図6 スキュー検出器のモデル

図6 スキュー検出器のモデル