光学式エンコーダの動作原理と特徴 〜「透過型」と「反射型」〜:エンコーダの基礎から応用(2)(2/5 ページ)

光学式の2つの方式「透過型」と「反射型」

光学式のエンコーダは、主に4つのブロックで成り立っています。発光素子、光を遮断したり透過させたりする部品である「コードホイール」、受光素子、周辺回路です。この光学式は、大きく分けると2つの構造に分けられます。

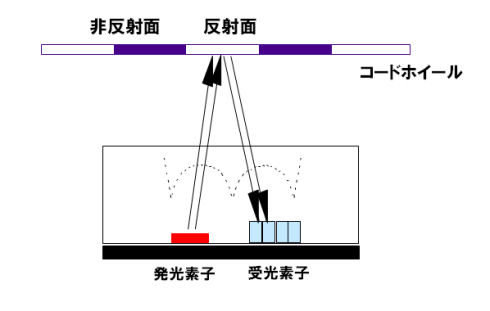

1つは、発光素子と受光素子を空間を介して対面上に配置し、その間に光を遮断したり透過させたりするコードホイールを取り付ける「透過型」(図1)。もう1つは、発光素子と受光素子を同一の平面上に配置し、発光素子と受光素子の上部に光の反射/非反射を切り替える部品(コードホイール)を置く「反射型」です(図2)。

光学式のうち透過型エンコーダの長所は、(1)光を直接受光するために反射型と比較すると信号精度を高めやすいこと、(2)耐汚染性を高めやすいこと、(3)光学経路が比較的単純であるため、エンコーダメーカーの開発が比較的容易であることなどです。ただ、(1)発光素子と受光素子間の距離が固定されているため物理的な可動許容値が狭い、(2)発光素子と受光素子を対向させるため、外形がある程度固定されてしまい設計自由度が低く、小型化が難しいという弱点もあります。

一方の反射型エンコーダの長所は、(1)発光素子と受光素子が同一平面にあるため、薄型化・小型化することが比較的容易、(2)透過型のように発光素子と受光素子の光学位置を決める必要がないため積み上げ式に製造でき、エンコーダーメーカーの組み立て工程を減らせるといった点があります。ただ、(1)反射光を利用するため反射板の反射率/非反射率が特性の観点で重要になり、耐汚染性が透過型に比べると下がる、(2)間接的に光を受光するため、透過型と比べると信号精度が劣るといった弱点があります。透過型、反射型エンコーダともに、それぞれの特徴が生きる用途で活用されています。

発光素子と受光素子をうまく使う「光学式」

例として、1回転を360分割するエンコーダをLED素子で作ることを想定し、どのように回転方向や回転量を検出するのか、光学式エンコーダの動作の仕組みを1つ1つ順を追って説明しましょう。

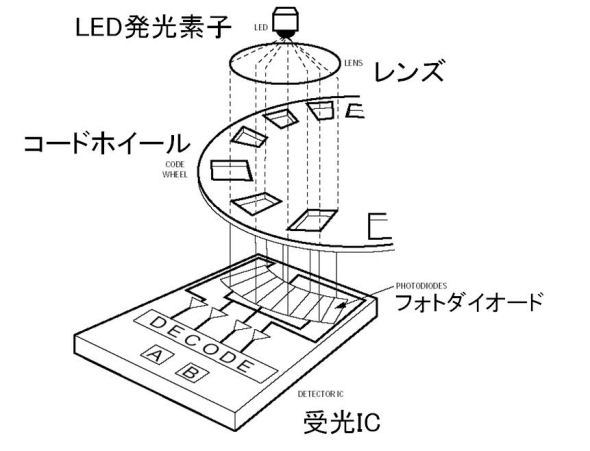

まず、発光素子から出た光は拡散しながら空間に放射されますが、一般的にこの拡散光を凸レンズに通すことで集光し、平行光に近づけます(図3)。この部分の光学設計は各エンコーダメーカーの技術力の差が表れる部分でもあります。理想的な光学特性を作ることができれば、光量の小さな発光素子を使っても特性を維持することができるからです。結果として、小型、低消費電流で価格を抑えた発光素子をエンコーダメーカーが選定できることになり、設計の自由度やユーザーメリットの高い製品を提供できることになります。

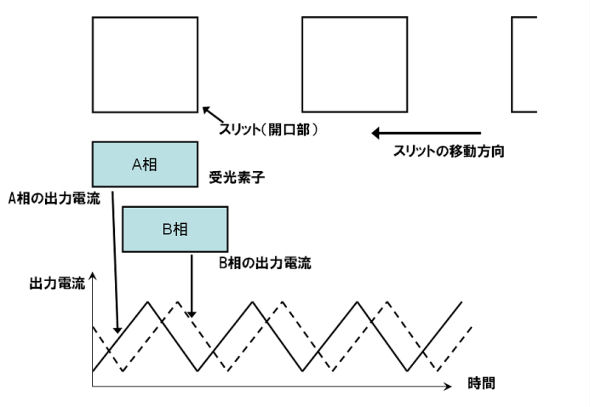

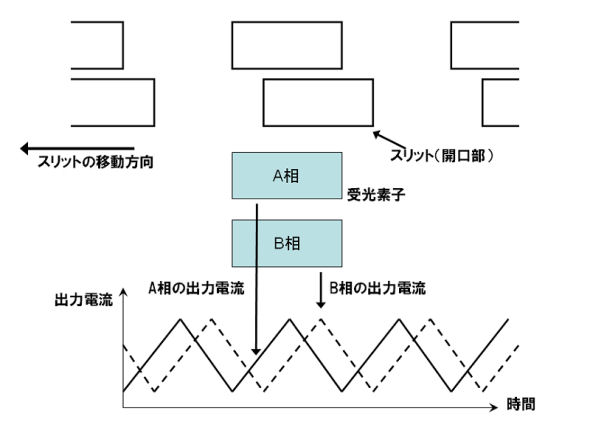

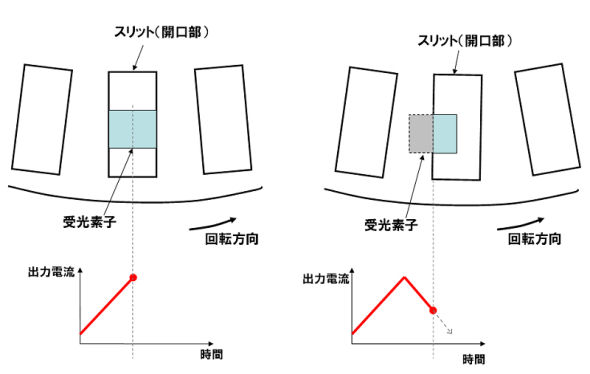

次に、レンズを通過した光(平行光)は、光を遮断したり透過させたりするコードホイールに当たります。例えば、今回の「1回転を360分割する」という条件だと、このコードホイールには360個のスリットが開いている部品を使います。例えば、スリット幅が0.05mm、スリット間隔が0.1mmだと、0.05mmの幅を通過した光が受光素子に届くことになります。受光素子から出力される信号は素子に当たる受光量に比例しますので、スリット開口部と受光素子がぴったり一致したときに最大出力となり、コードホイールが移動してスリット開口部から非開口部(非スリット部)が受光素子が覆うようになるにつれ、出力は徐々に低下します(図4)。

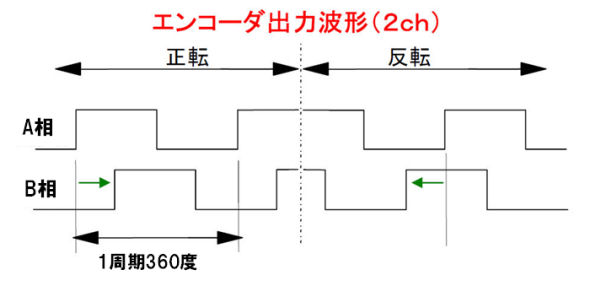

非スリット部と受光素子がぴったりと一致したときに出力は最小になることが分かります。この出力信号は三角波(疑似三角波)となり、周辺回路のアンプで増幅された後、コンパレータで方形波に変換されます。実際には、「A相」とA相から1/4周期ずれた「B相」の2系統の方形波をうまく処理することで、回転の方向や回転量、回転角度を検出しています。詳しくは、本連載の第1回を参考にしてください。

1スリットに対して1つの受光素子を使用している場合、図5のように位相が互いに1/4周期ずれたA相とB相を出力するには、図6(a)のようにA相用の受光素子に対して、B相用の受光素子を1/4幅だけずらして配置します。または、図6(b)のように受光素子ではなく、コードホイールのスリットを1/4ずらして作成する手法もあります。いずれの場合も、B相の出力波形はA相に対して1/4周期ずれて出力されます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1 光学式 透過型エンコーダの構造

図1 光学式 透過型エンコーダの構造 図2 光学式 反射型エンコーダの構造

図2 光学式 反射型エンコーダの構造 図3 拡散光を平行光に変換するレンズの効果のイメージ

図3 拡散光を平行光に変換するレンズの効果のイメージ

図5 エンコーダの2つの出力波形(「A相」と、1/4周期遅れた「B相」)

図5 エンコーダの2つの出力波形(「A相」と、1/4周期遅れた「B相」)