反転形DC/DCコンバーターの設計(3)主要半導体部品の要求仕様:たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(17)(3/3 ページ)

チョークの巻線仕様

コアについては簡単ですが既に説明しましたので巻線の仕様について要点を次に記します。

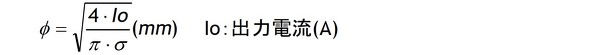

①最初に導線の電流密度σ(10W程度以下の場合7A/mm2程度)から導線の直径φを算出します。

出力電力が小さいEI16型などの小形のチョークの場合には熱の伝搬距離が短いので電流密度σは10A/mm2程度まで大きく設計することがあります。リングコアなどの場合には導線の損失を外気に直接放熱するのでボビン型に対してσを大きくする傾向にあります。

②使用するコアのコア断面積Ae、飽和磁束密度Bms、チョークのLI積から巻き回数N(L・Isat≦N・Ae・Bms)を計算します。

③L値と巻き回数Nからインダクション係数AL(=L/N2)を算出し、コアのAL〜lg曲線から必要なlgを求めます。

④lgは導線の渦電流損の観点から導線径の2倍以下を目安にします。これらの結果を踏まえて必要ならコア(Ae)を変更して②以下を再計算します。

今回はチョークの仕様について説明しました。前シリーズと重複しますので要点のみに留めましたが不明な点があれば前シリーズの「ステップダウン形DC/DCコンバーターの設計(3)」や「ステップアップ形DC/DCコンバーターの設計(4)」を必要に応じて参照してください。

またフェライト自身について知りたい方は連載「中堅技術者に贈る電子部品“徹底”活用講座」 の「フェライト(1) ―― 磁性」 から 「フェライト(6) ―― トランス・チョークの設計」 などを参照してください。

次回はリップル電圧の図式解法、キャパシターの要求特性について説明します。

執筆者プロフィール

加藤 博二(かとう ひろじ)

1951年生まれ。1972年に松下電器産業(現パナソニック)に入社し、電子部品の市場品質担当を経た後、電源装置の開発・設計業務を担当。1979年からSPICEを独力で習得し、後日その経験を生かして、SPICE、有限要素法、熱流体解析ツールなどの数値解析ツールを活用した電源装置の設計手法の開発・導入に従事した。現在は、CAEコンサルタントSifoenのプロジェクト代表として、NPO法人「CAE懇話会」の解析塾のSPICEコースを担当するとともに、Webサイト「Sifoen」において、在職中の経験を基に、電子部品の構造とその使用方法、SPICE用モデルのモデリング手法、電源装置の設計手法、熱設計入門、有限要素法のキーポイントなどを、“分かって設計する”シリーズとして公開している。

関連記事

ステップアップ形DC/DCコンバーターの設計(3)CRスナバー回路とチョークの要求特性

ステップアップ形DC/DCコンバーターの設計(3)CRスナバー回路とチョークの要求特性

今回はCRスナバー回路とチョークの要求特性について説明します。 ステップダウン形DC/DCコンバーターの設計(1)

ステップダウン形DC/DCコンバーターの設計(1)

今回はこれまで説明した2つの式を使って基本的なステップダウン形DC/DCコンバーターを設計していきます。また最後に前回の課題の1つの考え方を示します。 2つの式の導出(2)―― Cの定義

2つの式の導出(2)―― Cの定義

今回はテーマとした「2つの式」のなかで前回説明しきれなかったキャパシターの式について説明したいと思います。キャパシターは電子回路で抵抗器、インダクターと並んで多用される電子部品です。 2つの式の導出(1)―― Lの定義

2つの式の導出(1)―― Lの定義

今回から電源設計の超初心者向けにDC/DCコンバーターの設計を説明していきます。この連載で主として使用する式はインダクタンスに関する式および、キャパシタンスに関する2つの式だけです。2つの式から導かれるインダクタンスとキャパシタンスの電気的性質を使って入門書などに記載されている基本的なコンバーターの設計をどこまで説明できるかを考えていきます。 フェライト(1) ―― 磁性

フェライト(1) ―― 磁性

“電子部品をより正しく使いこなす”をテーマに、これからさまざまな電子部品を取り上げ、電子部品の“より詳しいところ”を紹介していきます。まずは「フェライト」について解説していきます。 アルミ電解コンデンサー(1)―― 原理と構造

アルミ電解コンデンサー(1)―― 原理と構造

今回から、湿式のアルミ電解コンデンサーを取り上げます。古くから、広く使用される“アルミ電解コン”ですが、さまざまな誤解、ウワサ話があるようです。そこで、誤解やウワサに触れつつ、アルミ電解コンの原理や構造、種類などを説明していきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング