Spiceの新しい応用解析:自然対流問題(その3):SPICEの仕組みとその活用設計(21)(4/4 ページ)

熱抵抗回路網法のメリット

熱抵抗回路網法を使うメリットは図5に示す電圧(温度)分布だけではなく、電流(熱流量)を数字で表示することが容易にでき、どこからどこへ熱が流れているかを直感的に理解できる点にあります。「熱の流れのボトルネックはどこか?」を見いだして適切な対策を採ることが可能になるのです。

一方、CFDツールでは熱の流れはコンター表示ですので直感的ではなく、ベテランでないと頭の中で熱の流れをイメージすることは難しいのです。

3回に渡って熱抵抗回路網法について説明してきましたが、モデルを正しく作成すればCFDツールと同等の精度を得ることができることがお分かりいただけたかと思います。

熱抵抗回路網法のお話はここで区切りとさせていただき、次回からは再度、Spiceの新しい応用解析のお話をさせていただきます。

備考

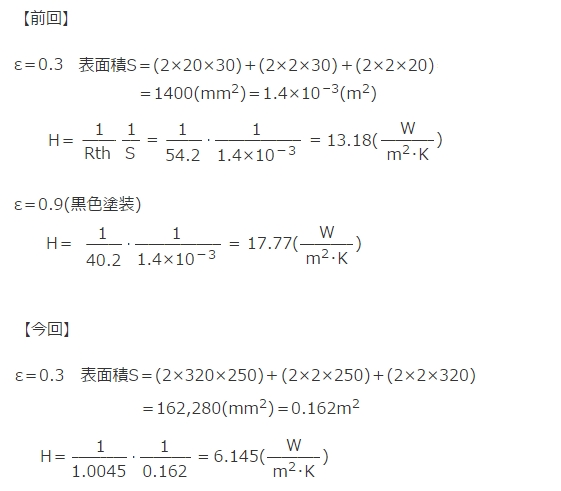

空気への放熱抵抗を決める熱伝達係数Hですが前回、今回の結果から概略値を算出してみましょう。

有限要素法ツールの熱伝導解析モジュールをご使用になる場合に参考になると思います。

ヒートシンクのサイズにもよりますが、大きくなるに従って熱伝達係数Hは小さくなっていきます。つまり放熱が悪くなるわけです。

これらの観点から、熱伝達係数Hの概略値は数十mmのサイズでは10(生地)〜15(黒色)程度と考えれば良く、大きなサイズでは順次この値を低減していくことになります。

参考資料1:CAE懇話会講演資料 07/09/05 第11回中部CAE懇話会資料「CFDによる自然対流のカンどころ」

執筆者プロフィール

加藤 博二(かとう ひろじ)

1951年生まれ。1972年に松下電器産業(現パナソニック)に入社し、電子部品の市場品質担当を経た後、電源装置の開発・設計業務を担当。1979年からSPICEを独力で習得し、後日その経験を生かして、SPICE、有限要素法、熱流体解析ツールなどの数値解析ツールを活用した電源装置の設計手法の開発・導入に従事した。現在は、CAEコンサルタントSifoenのプロジェクト代表として、NPO法人「CAE懇話会」の解析塾のSPICEコースを担当するとともに、Webサイト「Sifoen」において、在職中の経験を基に、電子部品の構造とその使用方法、SPICE用モデルのモデリング手法、電源装置の設計手法、熱設計入門、有限要素法のキーポイントなどを、“分かって設計する”シリーズとして公開している。

関連記事

- 連載「SPICEの仕組みとその活用設計」一覧

CAEのV&V失敗事例(その3)――ツールのプログラムが公開されなかった故に……

CAEのV&V失敗事例(その3)――ツールのプログラムが公開されなかった故に……

CAEの失敗事例として、ツールのプログラム内容を秘匿にしたためにプログラマーの思い込みのミスが28年間も見つけることができなかった事例を紹介します。 SPICEの内側を探る――節点法とは

SPICEの内側を探る――節点法とは

電子回路を設計する上で必須となっているSPICE。本連載では、そのSPICEの仕組みと活用法を取り上げる。第1回は、SPICEを使う目的や、数多く存在するSPICEツールの選定基準、SPICEの解析手法である節点法について説明する。 節点法の計算原理を例題から学ぶ

節点法の計算原理を例題から学ぶ

第2回は、簡単な例題回路を使って節点法の計算を実際に行う。節点法の計算原理を理解するためにも一度は手計算で解いてみよう。 ダイオードなどの非線形負荷を節点法で解析する

ダイオードなどの非線形負荷を節点法で解析する

電圧と電流が比例する線形負荷と異なり、電圧と電流が比例しないダイオードのような非線形負荷も存在する。第3回は、SPICEの節点法における非線形負荷の解析手法について説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.